国土交通省は9月13日、「鉄道における自動運転技術検討会」におけるとりまとめを公表した。

この検討会は、来たるべき人口減少社会において、鉄道においても人材不足が深刻化し、運転士や保守作業員など現場要員の養成や確保が困難になることを見越し、2018年12月から鉄道の自動運転についての技術的な検証を行なってきた。

山手線で行なわれている自動運転の様子。JR東日本ではGoA3による自動運転を目指している。

山手線で行なわれている自動運転の様子。JR東日本ではGoA3による自動運転を目指している。今回公表されたとりまとめは、2022年3月2日に開かれた8回目の検討会で行なわれたもので、GoA0・1からGoA4まで5段階に定められている自動運転レベルのうち、動力車操縦者運転免許を持たない係員(添乗員)が先頭部に乗務する「GoA2.5」、添乗員が先頭部に乗務しない「GoA3」、添乗員がいない「GoA4」について、その導入指針が示されている。

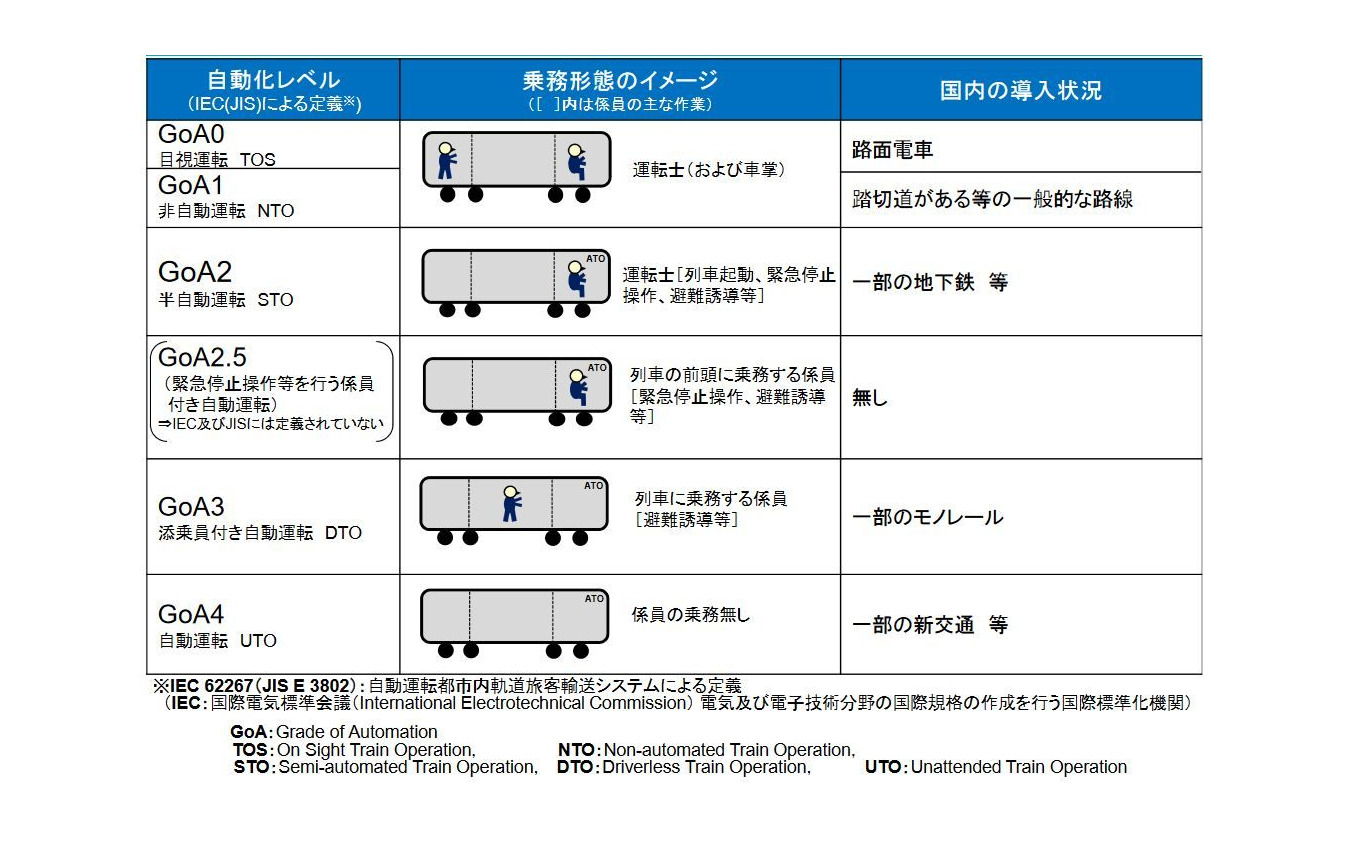

定義された自動運転レベル。検討会では踏切があり、ホームドアやホーム柵がない一般の鉄道も視野に、GoA2.5以上のレベルにおいて導入指針をとりまとめた。

定義された自動運転レベル。検討会では踏切があり、ホームドアやホーム柵がない一般の鉄道も視野に、GoA2.5以上のレベルにおいて導入指針をとりまとめた。

自動運転は、すでに一部の地下鉄や新交通システム、モノレールでGoA2以上のものが実用化されているが、これらは踏切がない、地下または全線高架の鉄道であることから、ある程度の安全性が担保されているとされている。

反面、踏切がある地上部を走る一般の鉄道では、運転を行なう乗務員の目視や操作により安全性を担保することが前提とされていることから、自動運転の導入には高いハードルがあった。

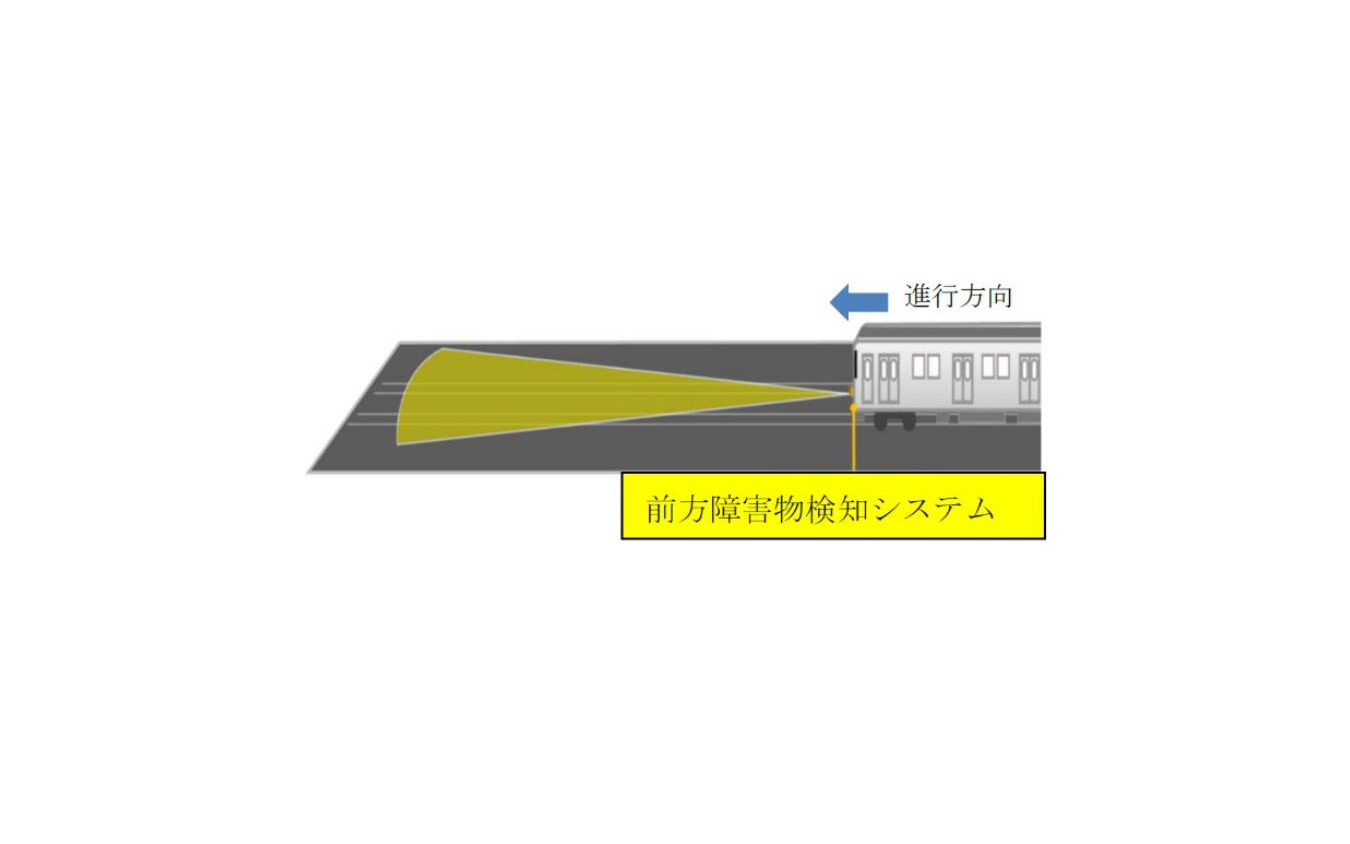

2021年4月に自動運転の検証が始まった東武大師線。東武鉄道ではJR東日本と共同でGoA3の自動運転を目指しており、2022年3月には夜間における前方障害物検知システムの検証が行なわれた。

2021年4月に自動運転の検証が始まった東武大師線。東武鉄道ではJR東日本と共同でGoA3の自動運転を目指しており、2022年3月には夜間における前方障害物検知システムの検証が行なわれた。 前方障害物検知システムのイメージ。JR東日本では2023年度から、東武では2022年度から営業用車両に搭載。このような装置がGoA3、GoA4レベルでは安全性の担保となる。

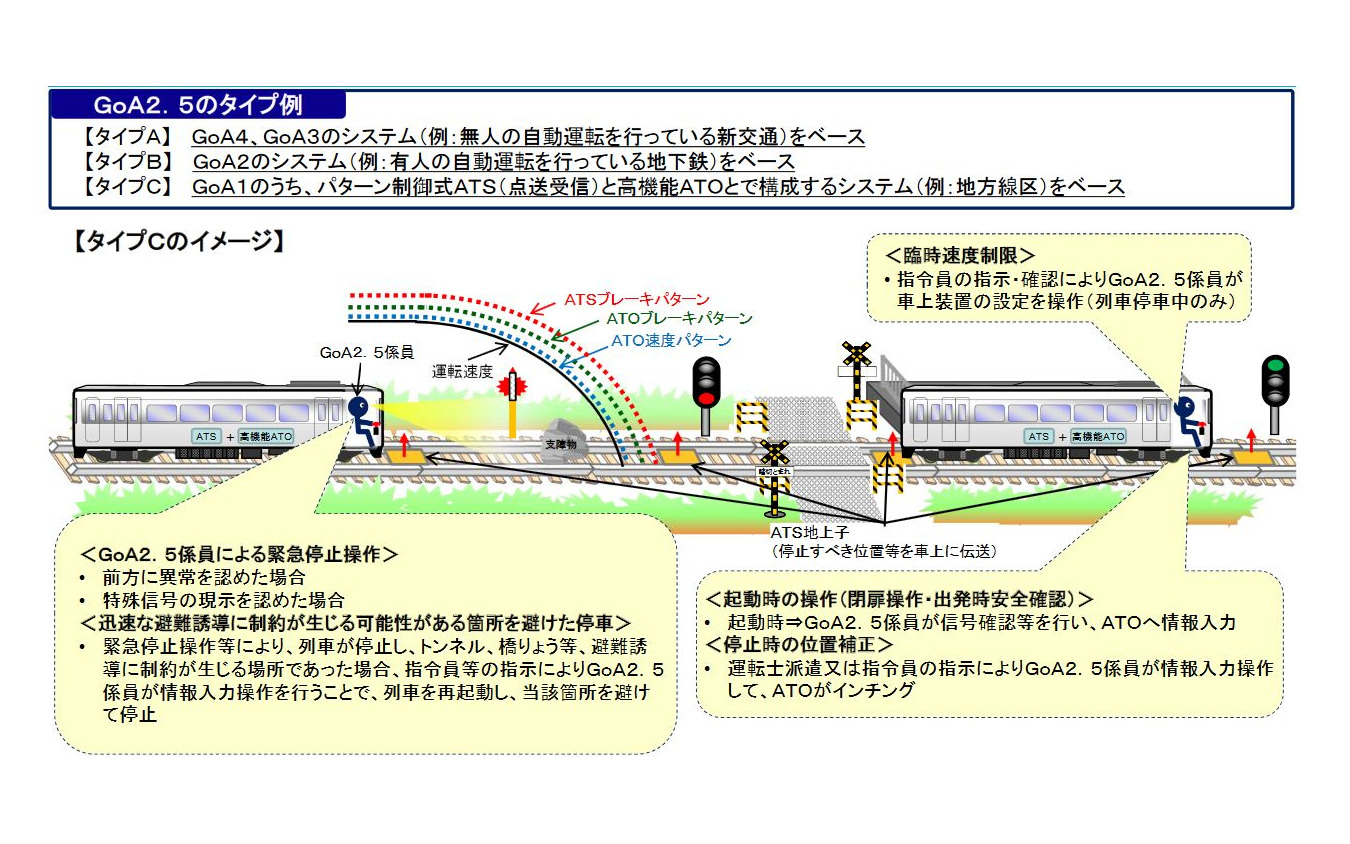

前方障害物検知システムのイメージ。JR東日本では2023年度から、東武では2022年度から営業用車両に搭載。このような装置がGoA3、GoA4レベルでは安全性の担保となる。そこで今回のとりまとめでは、踏切がある一般的な鉄道を想定した指針が立てられ、添乗員が先頭部に乗務するGoA2.5においては、3つのタイプに分けて検討。地方線区をベースにパターン制御式の自動列車停止装置(ATS)と高機能な自動列車運転装置(ATO)との組合せを想定したタイプ(タイプC)では、ATOを運転士に相当するものとして、添乗員が信号確認を行ないATOへ情報を入力。万が一の際は、添乗員が緊急停止操作や指令員の指示による避難誘導に支障が生じる箇所を避けた停車を行なうとしており、ATOが誤動作した場合はATSで防護するとされた。

添乗員が先頭に乗務するGoA2.5に関する検討内容。タイプをA・B・Cに分け、地方線区での導入を想定したタイプCにおいて、添乗員はオペレーターのような役割を担う。

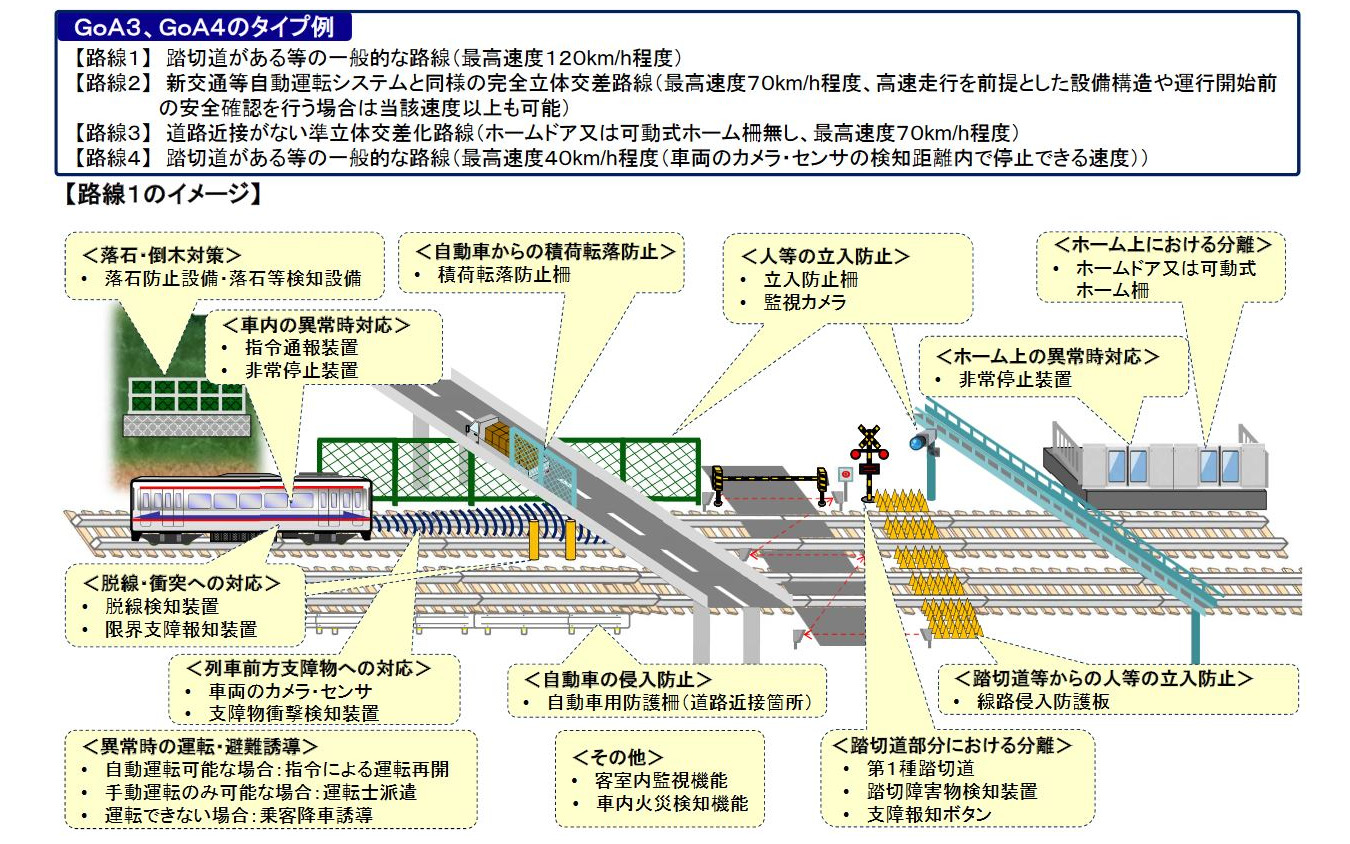

添乗員が先頭に乗務するGoA2.5に関する検討内容。タイプをA・B・Cに分け、地方線区での導入を想定したタイプCにおいて、添乗員はオペレーターのような役割を担う。一方、GoA3とGoA4については、路線を4タイプに分けて検討されているが、踏切がある最高速度120km/h程度の路線を想定した路線(路線1)では、脱線や衝突、踏切事故、ホームからの転落、線路進入、火災などを想定した各種装置を整備することで安全性を担保するとされている。

添乗員が先頭に乗務しないGoA3や乗務しないGoA4においては想定した4つの路線条件ごとに検討。最高速度120km/hで踏切がある路線では各種の検知・防止機器が安全性の担保となる。

添乗員が先頭に乗務しないGoA3や乗務しないGoA4においては想定した4つの路線条件ごとに検討。最高速度120km/hで踏切がある路線では各種の検知・防止機器が安全性の担保となる。

![新幹線も走る「エンタメ空間」を演出へ、JR東日本と松竹が提携[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/2059473.jpg)

![トヨタ時価総額48兆7981億円---バブル期のNTT超え日本企業で過去最大、世界では28位[新聞ウォッチ]](/imgs/sq_m_l1/1973566.jpg)