全5回にわたって国内の車載電池の今を紐解く連載「車載バッテリー最前線」。本連載では、本田技術研究所やサムスンSDIなど車載電池の第一線で研究開発に携わってきた佐藤登氏が自身の経験と業界の現状、自動車メーカー各社の動向から車載電池の今について語る。

国内の電池産業の維持継続に向けては政府の支援が不可欠だと佐藤氏は指摘する。そこで、連載一回目となる今回は、各国政府の電池産業への支援状況から、日本の電池産業への投資の現状とその重要性についてまとめる。

◆日本政府による電池産業への直接的な支援が必要不可欠

車載用リチウムイオン電池(LIB)の産業領域は今や産業としてだけではなく、経済安全保障となる政治的課題にまで発展している。このまま日韓中の電池業界のつばぜりあいが続けば、スピード感と投資力に長けた韓中勢が車載用電池でも電池立国を確立し、日本の電池産業の衰退の一途を辿る危険がある。

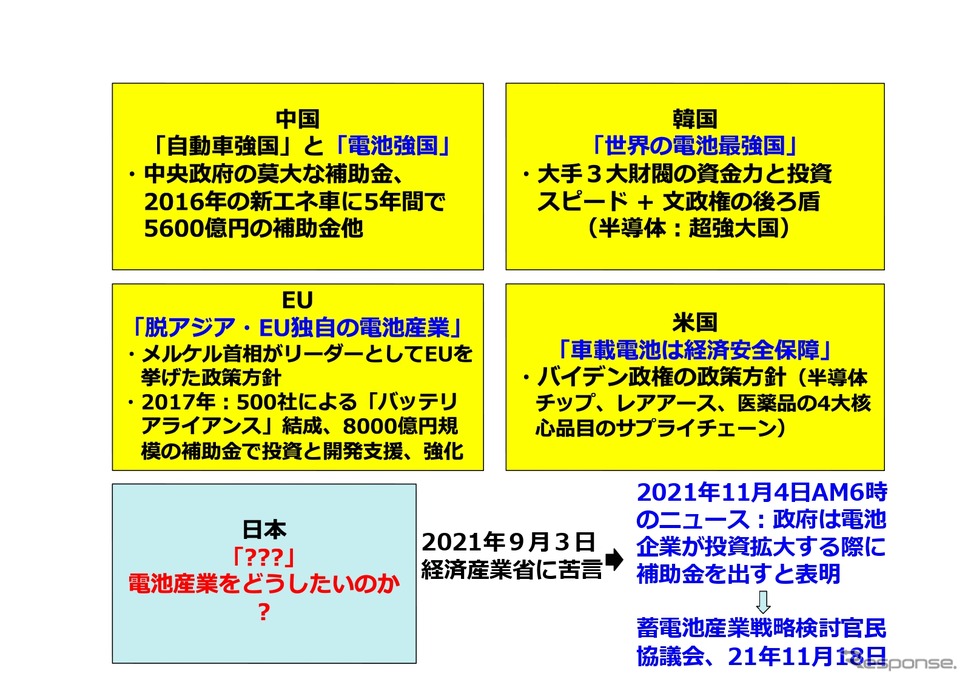

絶大な補助金制度により展開されている中国の電池産業やスピード感と規模感で存在感を示す韓国大手財閥の電池産業、EUをあげた政府主導の加速的電池産業の興隆、経済安全保障と明言した米国バイデン政権下の電池産業。これらの動きに対して、規模感や投資力に見劣りする日本の電池産業に対し、日本政府の直接的な支援が必要な時期が迫っている。

2021年9月、経済産業省からの意見交換の依頼を受け経済産業省へ出向いた。先方の相談事項は「日本の電池産業をどのようにしたら復活させることができるか?」という論点であった。そもそも国としての電池産業に対するメッセージがないに等しいのである(図1)。

筆者が「このまま国が何もしなければ半導体産業のようになってしまいますよ。それでいいのですか?」と尋ねると、経済産業省の担当者は「それは絶対に駄目」と話す。「それならそれに見合った国の支援が必要ですよ。中国、韓国、EU、米国とも国をあげて莫大な投資を進めています。日本だけができていない現状では電池業界だけの力では限界があります。ここで私がパルスオキシメータを使って電池産業の酸素飽和度を測れば93%です。なので今手当をすれば助かります」と説明すると「経産省側が測れば89%ですね」と驚くべき発言が返ってきた。「それでは今日か明日に死んでもおかしくない数値、ならばすぐにでも手を打たないと助かりません」と応酬。このやりとりが功を奏したかどうかはともかく、21年11月4日に「電池業界の投資に対して政府が支援する」というニュースが流れたのは日本の大きな前進となった。

![全固体がすべての課題を解決するわけではない、バッテリー市場と技術動向の新たな視点[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/2156376.jpg)