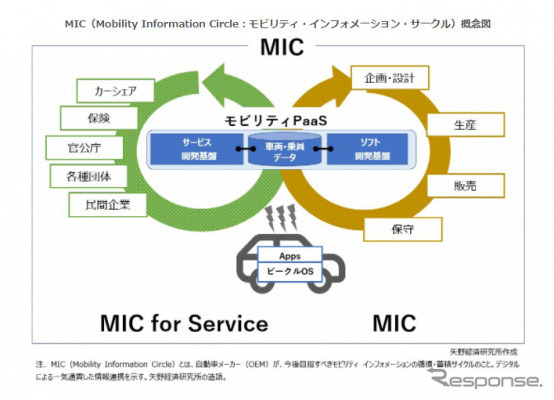

矢野経済研究所は、大きな変化に直面する自動車産業の将来動向について、IT・データの観点から調査・研究を実施。その結果、同社はMIC(モビリティ・インフォメーション・サークル)の構築が今後の競争上のポイントになると指摘している。

現在、自動車のコネクテッド化が進み、自動車メーカー(OEM)は走行データや車両データ、乗員データなどを通信回線を介して、常時取得できるようになってきた。今後もその動きは強化され、クラウド上のデータベース[モビリティPaaS(Platform as a Service)内、車両・乗員データ]に蓄積されるようになると見込まれる。将来、自動車メーカーは、このビッグデータをどのように運用し、活用するかが競争のポイントになると矢野経済研究所では考える。本調査にて同社は、こうした自動車がもたらすビッグデータ活用・運用の流れを「モビリティ・インフォメーション・サークル(MIC)」と名付け、整理した。今後、既存の自動車メーカーやEVカーで新規参入を狙う新興メーカーにとって、競争の尺度はMICをいかに早く確立できるかが重要な要素になってくる。

MIC概念図の右側(MIC)はOEMの社内や自社グループ内での新しいデータ循環を示し、企画・設計段階のシミュレーション用途などにデータは活用されていく流れを描いている。また、自動車用のさまざまなアプリが開発され、個人の趣向に合わせてた最適化が志向され "個車化" が進むと予測する。左側(MIC for Service)は多様な企業に対して、クラウド上のデータベースからデータ提供することで新サービス創造を支援しようとする流れを示す。モビリティからの情報を利用した新しいサービスを生み出すエコシステムとしての姿だ。ハードウェア(以下、H/W)としての自動車の価値は、将来、低下していく可能性が高い。それに変わる成長の源泉となるのが、このMIC for Serviceとなる。そこでは、新サービスが事業として成立するのか、シミュレーション等を行うサービス開発基盤が搭載されていくのではないかと予測する。

また、同社は注目トピックとして、自動車ビジネスでの「価値の転換」を挙げている。自動車ビジネスでは価値の源泉が急激に変化しつつあり、「モノづくり」、「データ取得&連携」、「モビリティサービス」という3階層に分けて、自動車ビジネスの価値転換の推移を整理した。

「モノづくり」では、ビークルOSの登場により、クルマのスマホ化が起きようとしている。ビークルOSを境に自動車開発がソフトウェアとハードウェアに水平分離されようとしており、また、EV化により部品点数の削減・組立の簡素化などが志向され、モノづくりの価値は低下して行くと見られている。

「データ取得&連携」については、これまで分断されていたOEMと顧客との情報連携がコネクテッド化により変化。OEMはさまざまなデータを得られるようになるため、モノづくりに代わり、データづくりの価値が上昇してくると予測する。これからはデータを活用した設計開発により、よりニーズに見合った自動車開発を行っている必要がある。

「モビリティサービス」については今後、ハードウェアとしての自動車の価値は相対的に低下していくことが考えられ、OEMにとってはデータを活用した “コト売り" が重要になると見込まれる。コト売りとは、モビリティデータ、インフォメーションを活用した各種サービスのことを指す。OEMは単にハードウェアを製造・販売するのではなく、データをつくり、サービス化することでビジネスを拡大して行くとみられる。