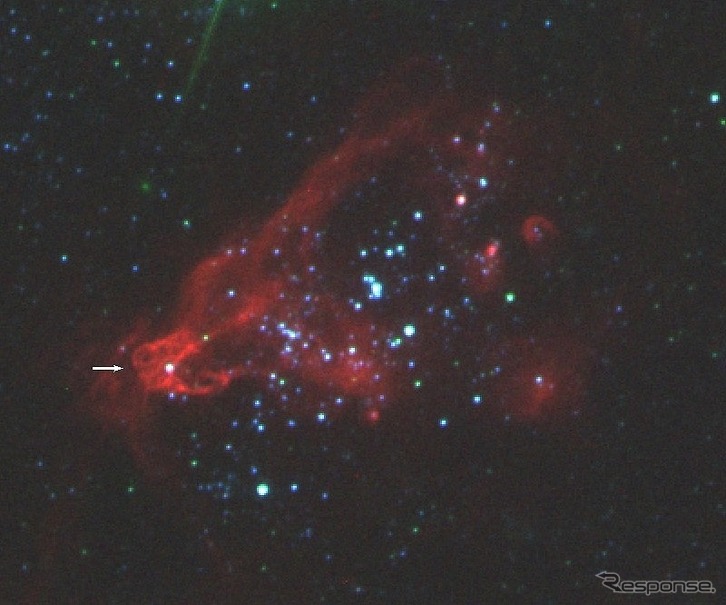

ロシア特別天体物理観測所と京都大学の研究者で構成する研究チームは、非常に強いX線を発する謎の天体「超高光度X線源」のうち、4天体について、国立天文台すばる望遠鏡を使って観測し、4天体すべてが「意外に小さな」ブラックホールである証拠を得た。

国立天文台が明らかにした。

研究チームでは、これら4つの天体から大量の高温ガスが噴き出していることを発見した。これは噴出するガスを上回る非常に大量のガスがブラックホールに向かって一気に流れ込み、非常に強いX線を発していることを示している。

研究グループは、4天体のスペクトルがすべて、共通の特徴を示すことを発見した。幅の広い、ヘリウムイオンから出る輝線で、この系に高温のガスが大量に存在することを示唆している。

輝線の幅はドップラー効果によって生じ、ガスの速度を反映する。より「低温」のガスから放射される水素原子からの輝線幅が、ヘリウムイオンの幅よりも「大きい」ことも明らかになった。これらの事実は、降着円盤や星から、外向きに加速された高温の「風」が吹き出していることを示している。

同じ輝線スペクトルの特徴は、銀河系内の特異天体SS433でも確認されている。SS433は、星と、太陽の10 倍以下の質量をもつブラックホールで構成するX線連星と考えられており、光速の0.26倍の宇宙ジェットを常に放出していることが知られている。そしてSS433は、ジェットの詳しい観測から、理論限界を超えた「超臨界流」がおきていることが確実視されている。

研究グループは、可能性を考慮した結果、これらが「小さなブラックホールに大量のガスが一気に流れ込んでおり、その反動で、一部のガスが降着円盤風として放出されている」証拠であると結論づけた。

また、太陽の100万倍程度の明るさをもつ超高光度X線源はすべて「同種族」の天体であり、銀河系内の特異天体 SS433と同類である、と推論している。これは、ブラックホールが小さくとも、ガスを呑みこむ勢いが大きいため、極めて明るいX線を放出していると解釈できる。

このようなブラックホールへの「超臨界流」は、宇宙初期に、銀河の中心にある超巨大質量ブラックホールを短時間で形成するための有力なメカニズムの一つと考えられている。

今回の研究成果は、長年の論争の的であった超高光度X線源の正体について重要な知見となり、ブラックホールへのガスの「落ち方」や、宇宙初期にブラックホールが成長する過程を理解するのにもインパクトを与える可能性があるとしている。

ただ、超高光度X線源の中のブラックホールが、SS433と同じような、太陽質量の数倍程度の「本当に小さい」ブラックホールなのか、太陽質量の数十倍程度の「そこそこ小さい」ブラックホールなのか、SS433で見られるような定常ジェットは、どのような条件で生まれるのかなどの問題は解明されていない。

研究チーム中核の1人である上田佳宏氏(京都大学)は、「本年度打ち上げ予定のASTRO-Hや、将来のより高感度なX線天文衛星を用いたX線観測、多波長観測を進めることで、最終的にこれらの謎を解決していきたい」としている。

今回の研究成果は、発行された英国の物理学誌「ネイチャー・フィジックス」のオンライン版に6月1日付けで掲載された。