自動車R&Dを取り巻くLCA対応に向けた潮流

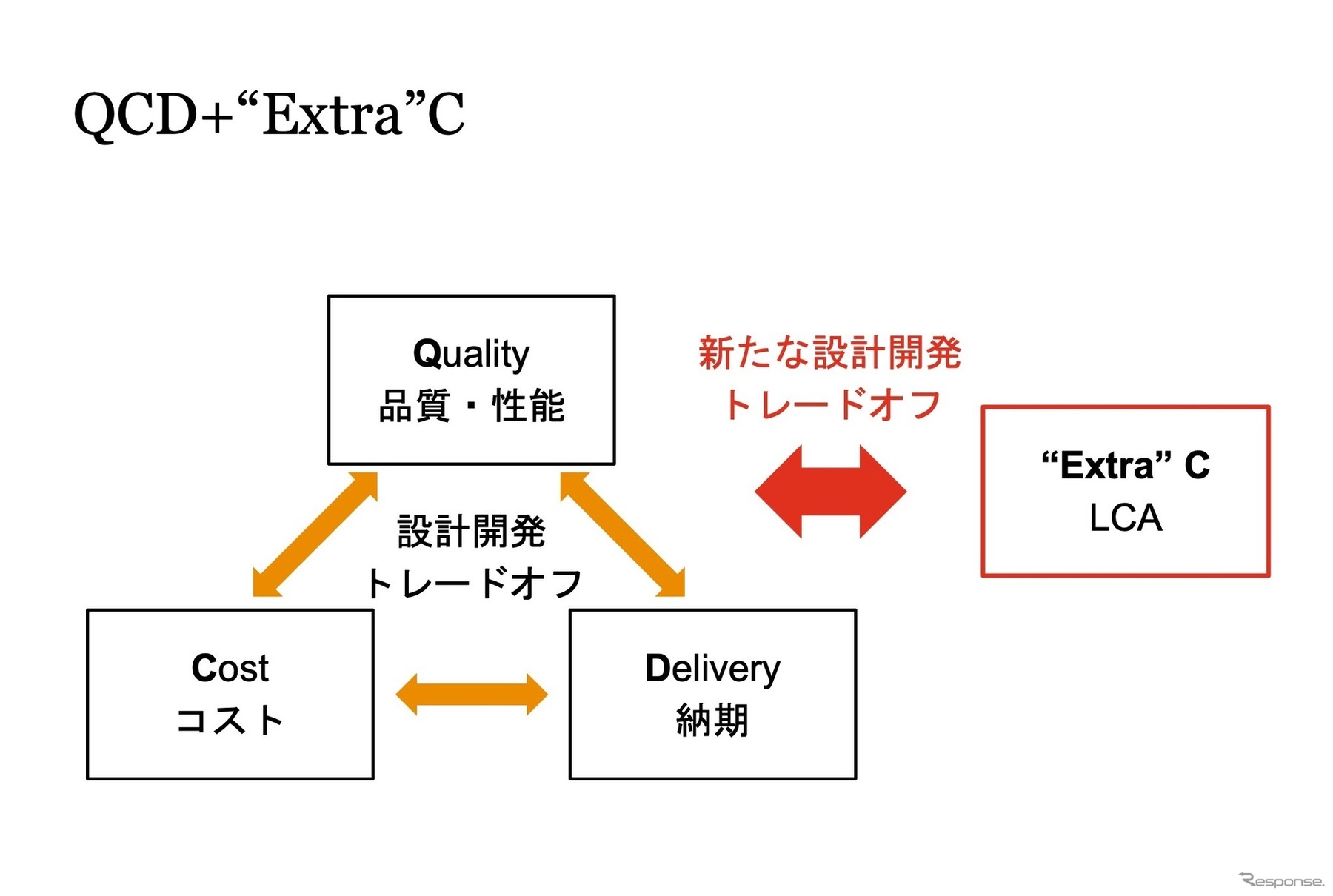

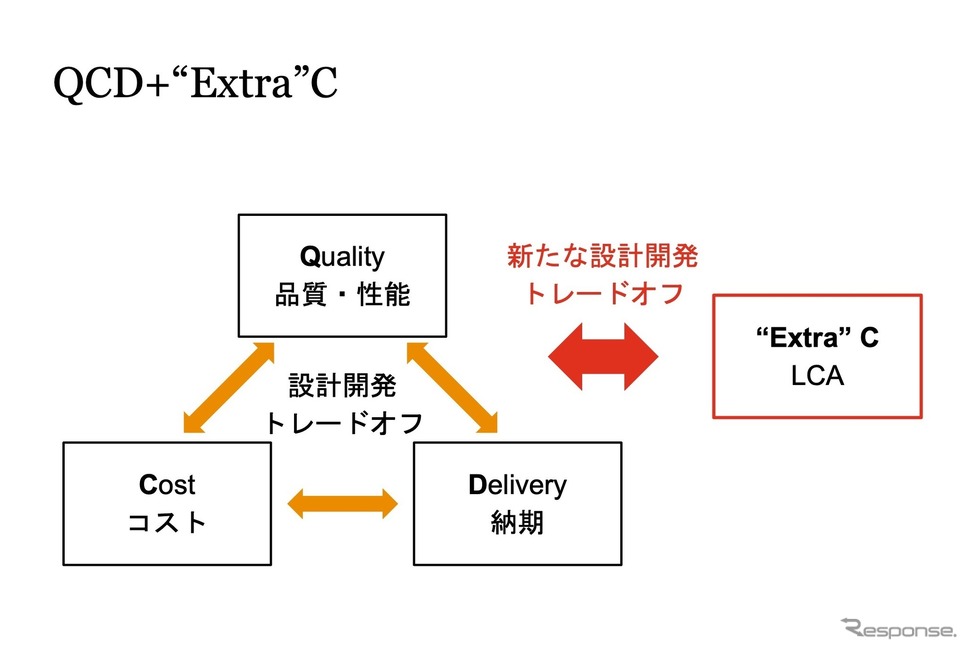

従来、自動車開発におけるKPIは「QCD(Quality:品質・性能/Cost:コスト/Delivery:納期)が主軸であり、この3つは設計開発において常にトレードオフの関係にあった。すなわち、品質を上げようとすればコストが上がり、納期を短くしようとすれば品質が下がる、といった関係性である。

今後LCAは、新たなトレードオフ要素“Extra”C(CO2低減 / Carbon Neutral / Circular / Collaboration)として、この3つの軸に加わる可能性がある。LCAは、品質やコスト、納期に密接に関わってくるからだ(図1)。

自動車R&Dが挑戦するLCA対応に向けた現実

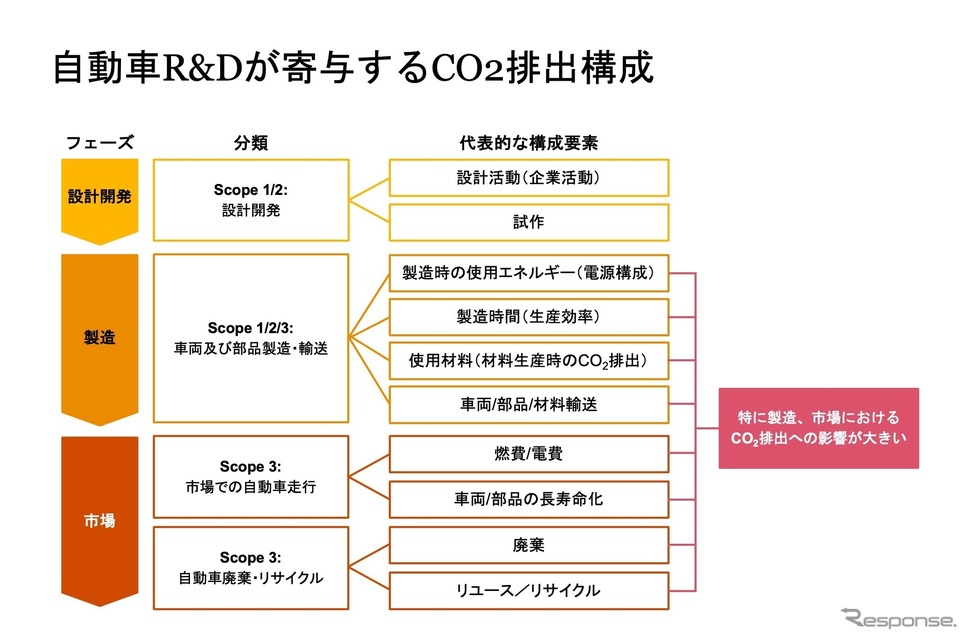

そもそも自動車は、ライフサイクルのどの段階でCO2を排出するのだろうか。

まず、自動車業界におけるLCAのScope1とは、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出のことで、たとえば自社工場におけるエンジンやE-Axle(EV駆動モータシステム)のアルミケース鋳造過程でのCO2排出がある。Scope2は、他社から供給された電気や熱、蒸気の使用に伴う間接排出で、自動車組立工程時に使用する電力の製造に伴うCO2排出などが該当する。Scope3は、Scope1、2以外の間接排出で、自動車走行時のCO2排出はここに該当する。

電気自動車(BEV)の場合、製造工程におけるCO2排出量が最も大きく、LCA全体の55%に及ぶ。特にバッテリー製造時のCO2排出量が大きく31%を占める。

さらにBEVでは、走行時のCO2排出量が全体の約40%を占める。BEV自体は走行時にCO2を排出しないが、充電時の電力使用があるためだ。また、自動車の廃棄・リサイクル工程においてもCO2は排出されるが、リサイクル量が多くなれば製造時のCO2排出量を減らせるため、LCAでのCO2排出量削減への貢献度は大きい。

自動車R&Dが寄与するCO2排出構成を見ると、特に製造や市場におけるCO2排出への影響が大きいことがわかる(図2)。いずれにしても、設計が固まった段階で対応するのは難しいため、設計の段階からLCAを考え、電源構成や使用材料、車両や部品の長寿命化などを決めていく必要がある。

自動車R&Dのこれからの対応、「燃費競争」から「循環共創」へ

自動車R&Dがこれから立ち向かうべき世界は、LCAのScope1、2、3のすべてを考慮したうえでの、CO2排出量低減、およびカーボンニュートラルの実現となる。そのためには、自社におけるR&D活動から、自社の製造・輸送に加え、仕入れ先や材料・素材メーカーを含むサプライチェーン全体の製造と輸送、走行および廃棄時のCO2排出まで、すべてに目を配った設計開発が必要になる。