水道管の腐食速度に影響する土壌比抵抗を高周波交流電気探査で迅速に自動測定

ポイント

・ 無人走行車両を備え迅速に広範囲の土壌比抵抗を測定する非破壊電気探査装置を改良し、実証へ

・ 非破壊探査の事前推定結果と実際に使用されている水道管の腐食度を比較

・ より高い確度での水道管の腐食度推定および将来の腐食度予測につながると期待

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508173673-O1-8fH44717】

概 要

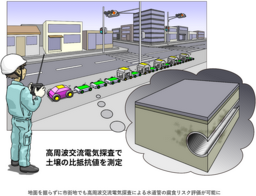

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)レジリエントインフラ実装研究センター スマート監視技術研究チーム(地圏資源環境研究部門 兼務) 神宮司元治 研究チーム長、梅澤良介 研究員らは、水道管を腐食させるリスクが高い土壌を高周波交流電気探査装置により地表面から非破壊で広域調査し、その結果を用いて水道管の腐食度を推定する実証実験を開始します。

全国で整備されている水道管のうち2割以上が耐用年数を超過しているとされており*1、その更新や修理は喫緊の課題です。水道管(鉄管)の腐食は水道管周辺の土壌の腐食性に強く依存します。計画的な水道管の更新や修理を進めるためには地下を掘削し、腐食性土壌の評価や水道管の腐食進行度を調査しなければなりません。調査の時間と手間を削減するため、産総研では高周波交流電流を利用して、アスファルトやコンクリート路面を傷つけることなく土壌の比抵抗を測定し、水道管の腐食リスクを評価する技術を開発してきました。

今回、この技術をもとに、無人走行車両(UGV:Unmanned Ground Vehicle)を備え、迅速に広範囲の土壌比抵抗を測定できるよう改良した装置を用いて、福岡市において市街地での実証実験を開始します。水道管の交換工事にあわせて、水道管が埋設されている深度の比抵抗を地表面から測定し、その測定結果と工事時に採取した土壌の分析結果との整合性を確認します。また、それらと水道管の腐食状況との関係を調べます。さらに、実際の水道管の腐食状況と非破壊検査で得られた土壌の比抵抗値のデータから推測された水道管の腐食状況を比較することにより、高い確度での腐食度推定および将来の腐食度予測を目指します。その結果をマッピングすることで、既設の管路ごとの水道管更新優先順位付けが可能となるシステムの構築が期待できます。

下線部は【用語解説】参照

社会的背景

現在、市街地を中心に地下に埋設された水道管の老朽化が社会問題の一つになっています。日本の水道管は高度経済成長期に集中して整備されましたが、それらが一斉に耐用年数を経過しようとしており、緊急性の高い水道管については早急な対策が必要です。そのためには、水道管の腐食度を診断、あるいは推定して対策すべき水道管の優先度を決める必要があります。

水道管の腐食度は、埋設してからの経過期間および水道管の材質や構造の他、埋設された周囲の土壌の組成や酸性度などの状態に影響を受けます。埋設からの経過時間が短い水道管であっても周囲の土壌の腐食性が高い場合は腐食が進行している恐れがあります。特に、土壌の比抵抗が低い場合は電食によって腐食の進行が著しく速くなることが知られています。

水道管を掘り起こして「管体調査」を行うとともに、周辺土壌から腐食の進行速度を見積もることはできますが、対象とする全ての水道管を掘り起こすことは現実的ではありません。水道関連の企業を中心に、AIを活用した水道マネジメントシステムの開発も進んでいますが、水道管の腐食リスクを正しく評価するためには効率的な土質調査方法を確立することが欠かせません。

経 緯

産総研は、周波数が20 kHz程度の高周波の交流電流を使って、アスファルトやコンクリートの路面を傷つけることなく、土壌の比抵抗を測定できる技術を開発しています。この技術では、水道管が埋まっている深さの土壌の比抵抗を測定することで、その場所に腐食性の土壌があるかどうかを判断できます。この高周波交流電気探査技術は、高周波交流電流によるキャパシタンス効果を利用することで、舗装を壊すことなく地下の比抵抗を測定できるのが特徴です(2017年7月11日 産総研プレス発表)。

この技術を使って、測定で得られた土壌の比抵抗値のデータから水道管の腐食リスクを効率的に評価できれば、老朽化が進んだ水道管の更新をどこから優先して行うべきか、適切に判断できるようになります。

そのためには、測定結果である比抵抗と実際の土壌の分析結果との整合性を確認しなければなりません。また、それらと水道管の腐食状況との関係を明らかにする必要があります。そこで、実際に水道管が埋設されている場所で実証実験を行うことで、測定結果と土壌の分析結果、さらに水道管の腐食状況との関係を調べます。

今回、産総研と福岡市は2025年9月1日から実証実験を開始します。なお、本研究開発は、内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」JPJ012187(研究推進法人:土木研究所)によって実施されました。

実証実験の内容

高周波交流電気探査装置は1対のローラー電極をもつ送信ダイポールと複数の受信ダイポールを備えており、送信ダイポールには送信器が、受信ダイポールには受信器が接続されています。送信ダイポールから出力される高周波の交流を、位置が異なる受信ダイポールで電位として計測することで、地下の深度ごとの比抵抗を求めることができます。今回の実証実験に先がけて高周波交流電気探査装置に改良を施し、複数の送受信ダイポールを群列で接続し、迅速に広範囲の土壌比抵抗を測定できるようにしました。そのうえで、これまで人力で引いていたローラー電極群をUGVで無線コントロールによりけん引移動させることで、地下の比抵抗構造をスキャンするけん引型システムとしました(図1・2)。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508173673-O2-q7jY7Un5】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508173673-O3-p4161O9e】

実証実験においては、選定したモデル地区で以下の一連の調査を実施します(図3)。まず、水道工事が予定されている管路での非破壊電気探査を実施して土壌の比抵抗測定結果を取得します。取得した比抵抗構造データと周辺のボーリングデータなどから土質を推定し(図4)、これらの比抵抗値と土質の情報から腐食リスクを評価します。次に、非破壊電気探査の後に実施される水道管の更新工事にあわせて、土壌のサンプリング分析と水道管の管体調査を行います。その後、比抵抗測定結果と土壌サンプリング結果を照合し、比抵抗測定結果から予測された腐食度と管体調査結果も比較します。

実証実験の結果に基づいて、非破壊電気探査による水道管の腐食度の推定値と実際の腐食度を比較し、その推定精度を検証します。さらに、従来の調査方法と比較して、コストおよび作業時間がどの程度削減されるかといった観点から、自治体における活用可能性や費用対効果もあわせて検証します。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508173673-O4-a5fB7me3】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202508173673-O5-n4DWKR92】

今後の予定

今後、SIPでの共同研究機関であるクボタグループの協力のもと、他の自治体においても実証実験を重ね、データの蓄積と検証を行います。さらに、本調査で得られたデータのフォーマットを標準化し、水道コンサルタント企業などが提供するAIを用いた水道管路管理システムと連携して、水道管路のリスク評価ができるようにします。調査法についても、社会実装に向けて一定のガイドラインを作成し、一般の管路施設調査会社でも実施できるように環境整備を進めます。

用語解説

比抵抗

比抵抗とは、物質が電気をどれだけ流しにくいかを表す値で、単位はΩm(オームメートル)です。値が大きいほど電気が通りにくく、岩や乾いた土は高比抵抗、水(特に海水)を多く含む粘土などは低比抵抗になります。多くの土壌では、15 Ωm以下で腐食性土壌となることから腐食リスクが高まります。非破壊電気探査では、この違いを利用して地下の比抵抗の構造を非破壊で調べます。

電食

電気的な影響で腐食する現象。

注釈

*1:令和6年度 全国水道主管課長会議(国土交通省、2024年4月22日開催)より

*2:川勝 智, 滝沢 智: Bootstrap 法による鋳鉄製水道管の腐食深さの確率分布推定と腐食性土壌が周辺土壌の腐食性に及ぼす影響の評価,土木学会論文集G(環境),Vol.74,No.7,III_123-III_132, (2018)

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250829/pr20250829.html