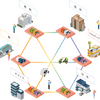

現在モビリティの世界には大きな変革が起こっていることは、あらためていう必要はないでしょう。CASE(Connected、Autonomous、Share、Electric)やMaaS(Mobility as a Service)などの登場により、多様な形態の移動や乗り物による移動の再定義が行われています。たとえばCASEのE、Electric(電動)は自動車の構造を簡略化し、自動車産業界に属してこなかった企業の参入障壁を大きく下げました。同じくAutonomous(自動運転)はモビリティサービスの収益構造に変化をもたらすと同時に、人や小型モビリティとの共存に新たなチャレンジをもたらすと考えられています。MaaSという文脈では、交通事業者は単独で事業を行うのではなく、移動全体をパッケージ化したサービスを提供すべく、非交通系事業者を含む多くの事業者と連携してサービスを提供しつつあります。新型コロナウイルスの影響も忘れるわけにはいきません。移動需要の大幅な減少により、すべての交通事業者はビジネスモデルの見直しを強いられており、公共交通機関は従来とは異なる設計や運用が求められるようになりました。現在は多くの交通事業者が行っている混雑状況の情報提供を行うサービスは、新型コロナウイルスによる影響の代表例と言えるでしょう。

このようなモビリティの大変革の中で、公共交通機関とのファースト・ラストワンマイルというペインポイントを補完する存在として注目を集め始めているマイクロモビリティも、代表的な次世代モビリティの一つとして盛り上がりつつあります。同時に、マイクロモビリティの台頭が移動におけるペインポイントをあらためて浮き彫りにした側面もあり、モビリティ革命を語る上では欠かせない存在となっています。

KPMGモビリティ研究所が担当する本連載では、マイクロモビリティについて、その概要や種類を明らかにしたうえで日本以外の国(主に米国、欧州、インド、東南アジア)の現状や普及に向けた課題について解説していきます。記事はKPMGのグローバルネットワークを活用して得た現地の最新情報や、日本国内の行政や企業へのインタビューを交え、マイクロモビリティについて知識のある方から、これからマイクロモビリティについて学んでいきたいと考えている方まで幅広く興味を抱いていただける内容とする予定です。

マイクロモビリティとは何か

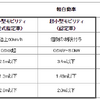

マイクロモビリティとは、一般には25km/h以下で走る1人または2人乗り程度の小型軽量車両と理解されており、その言葉自体は、Horace Dediuというテクノロジーアナリストが2017年にコペンハーゲンで行われたTechfestivalの中で提唱しました。代表例として、e-scooter(以下、電動キックボード)、小型EV、シェアサイクルなどがあります。低速かつ小型のモビリティ自体は最近急に出てきたものではなく、その登場が世界に大きな衝撃を与えた自立式2輪車セグウェイ(図1)は20年近く前に登場していますし、だれもが一度は乗ったことがある自転車は、自動車よりも昔から生活の足として利用されています。

では、なぜ今マイクロモビリティが注目をされているのでしょうか。その背景には、シェアリングエコノミーの台頭と、ファースト・ラストワンマイルの移動手段に新しい選択肢をもたらしたことがあると考えられます。

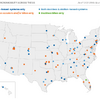

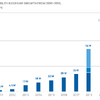

初期のシェア・マイクロモビリティは、貸出所を通じて利用する自転車が一般的でした。その後はテクノロジーの進展により、徐々に返却場所を問わないドックレスバイクシェア、同じくドックレス電動キックボードへと利便性を向上させながら変化を遂げていきました。2018年、米国では大きな変化が起こりました。西海岸でLimeやBirdといった複数のシェアモビリティ事業者が電動キックスクーター(図2)を自社のサービスに導入し、急速に普及したのです。その利便性と乗車スタイルが好評を博したため、当初は無許可で設置した上、乗り捨てられた車両が社会問題化したことを理由に認可していなかった運輸省も最終的に承認し、現在では完全に市民権を得るまでに至っています。