ソフトバンクは15日に、450Wh/kgというエネルギー密度を持つ次世代電池の実証に成功したと発表した。次世代電池の開発には各社積極的に取り組んでいるところだが、これはどういう技術なのか。EVなどへの応用は可能なのだろうか。

ソフトバンクは、有機素材正極(ニッケルやコバルトなど重金属を使用しない)を使った電池や負極にリチウムを使った電池の研究開発を産学連携で行っている。今回発表された次世代電池は負極に金属リチウム使った電池だ。現状の二次電池は、正極にNMCやNCAといったニッケルやマンガンを使ったリチウム化合物を、負極には黒鉛などが利用されたものが主流となっている。

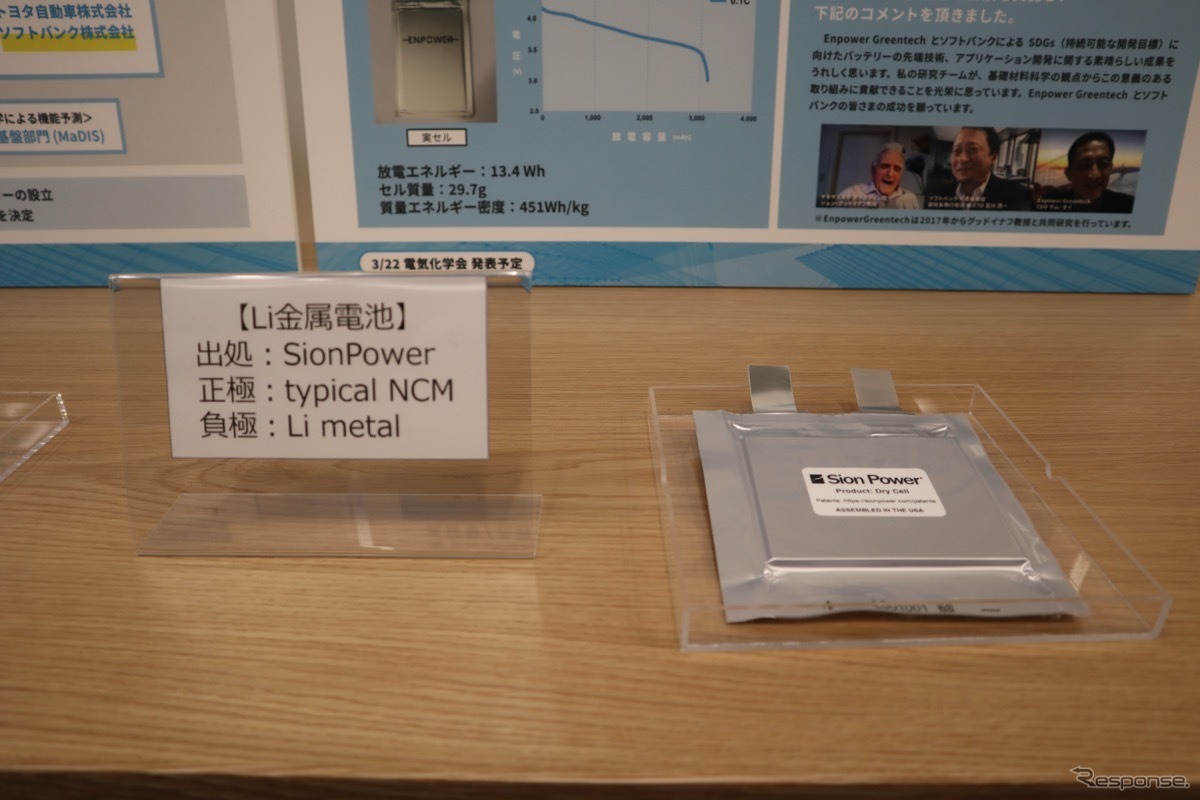

金属リチウムはエネルギー密度を高める負極素材として有望視されているが、充放電を繰り返すうちに発生するデンドライトが電池の寿命を縮めたり、本体を膨張させたりといった課題がある。従来技術では、電解質に添加剤をまぜることで対応していたが、今回米国Enpower Greentechと共同で開発した次世代電池技術は、実セルで450Wh/kgという出力を達成した。そして、負極の金属リチウムを予めコーティングすることでデンドライトの発生を抑える実証にも成功した。コイン型電池での実証だが、これをセルパッケージに応用展開させていくことで、現状よりエネルギー密度の高い電池の開発につなげる考えだ。

ソフトバンクグループは、ロボティクスや無人タクシー、ドローン、HAPS(高高度通信プラットフォーム:上空を移動する無線基地局)といった次世代事業に積極的な投資を行っている。自動車関連ではDeNAとの自動運転技術開発、MONETによるモビリティサービス事業が有名だ。ソフトバンクが次世代電池に注力するのは、これらアプリケーションを広げ、新しい市場とするには電池技術も欠かせないと認識しているからだ。

そのためには、現在の二次電池が抱える問題を克服していく必要がある。課題は、電池の高密度化と長寿命化にしぼることができる。ただし、2つの課題を同時に追うことは簡単ではない。ソフトバンクでは、まず高密度化の技術を確立し、その上で長寿命化を目指すというもの。二次電池に求められるエネルギー密度は、用途によって異なる。スマートフォンからドローン、ロボット、EV、HAPSなどデバイスによって必要なバッテリー容量、動作時間の要求が異なるので、段階的に高密度化を実現していけば、製品への実装も早くなるはずだ。

ソフトバンクが空気電池や金属リチウム、全固体電池、有機素材電池などさまざまな次世代電池を手掛けるのはそのためだ。

たとえば、EVに求められる構造距離が400km前後だとすると、バッテリーのエネルギー密度は300Wh/kg以上あれば足りると見られている。400Wh/kgの性能を求めるより、充電回数や寿命を延ばす方向がより重要となっている。そのためテスラは、バッテリーをMNC(三元系)やNCAからLFPと呼ばれるリン酸鉄リチウムを正極に使ったものに切り替えている。LFPは、エネルギー密度ではMNCや次世代電池に劣るが、製造コストと耐久性でメリットが高い。

しかし、輸送用ドローンであれば500Wh/kg以上、空飛ぶ自動車なら800~1000Wh/kgくらいの密度が必要とされている。

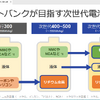

ソフトバンクは、このステップをどう実現していくのか。アプローチは3つある。二次電池の素材は大きく、正極、負極、電解質の3つに分けることができる。それぞれの材質や物性によって電池の容量や寿命(充電回数)が決まるだけでなく、大きさや重さ、さらには安定性や発火性も変わってくる。現行の300Wh/kgの電池は、正極にMNCやNCA、電解質は液体、負極はカーボン(黒鉛)やシリコンを使う。これを400~500Wh/kgまでアップさせるには、負極を金属リチウムにする。黒鉛は重く無駄な体積(多孔度が高い)をとるが、金属リチウムにすれば体積を圧縮でエネルギー密度も高められる。今回発表された技術はこの部分に関するものだ。

次の600Wh/kgは、固体電解質で実現させる。それ以上1000Wh/kg前後のエネルギー密度は、有機物質による正極とバイポーラ技術によって達成させるというロードマップだ。

正極が有機素材にできれば、ニッケルやコバルトなど重金属を使わない二次電池が実現可能となり、軽量化の他、資源問題やリサイクルで環境負荷の低減につながる。電解質が固体になれば、セルをスタック構造で接続せずパッケージの中で複数のセルの負極と正極を直接つなげる構造(バイポーラ)が可能になる。

電池技術は、なにもEVだけのものではない。ドローンや使役ロボット、HAPSや固定基地局などインフラ設備の電源としても有用だ。小型軽量が進めば、家庭用蓄電池ももっと手軽なものになる。再エネ普及には発電に加え蓄電技術が不可欠だ。バッテリー社会は、克服すべき課題も多いが持続可能な成長戦略に欠かせないアプローチでもある。