2025年11月14日

岐阜大学

オオヒラタザトウムシが3種に分けられることを発見

本研究のポイント

・これまで形態に基づき東日本と西日本の2亜種に区別されていたオオヒラタザトウムシは、遺伝的には「東日本系統」・「西日本系統」・「九州系統」に明瞭に分かれることが明らかになりました。

・「九州系統」は形態的には「西日本系統」と区別が困難ですが、遺伝子的には「西日本系統」と明瞭に異なる系統であり、隠蔽種の可能性が高いことがわかりました。

・「九州系統」は約400万年前に琉球列島のグループから分化し、残りの2系統が「九州系統」から分化したのは約280万年前であると推定されます。

・「西日本系統」ではメスの方がオスより広範囲に分散している一方、「東日本系統」ではそのような傾向は認められませんでした。また、「東日本系統」の分布は「西本系統」より局地的に分布していました。

・「西日本系統」と「東日本系統」の違いは、2系統の交尾様式も分化していることが原因のひとつであると推察されました。

研究概要

岐阜大学大学院 連合農学研究科博士課程3年の加藤貴範さん、応用生物科学部の土田浩治教授および岡本朋子准教授の研究グループは、日本の森林に生息するオオヒラタザトウムシ(Leiobunum japanense 以下、本種)を対象に、ミトコンドリアDNA(mtDNA)(注1)および核遺伝子座のSNP(注2)を用いて、遺伝的多様性や進化の過程を調べました。

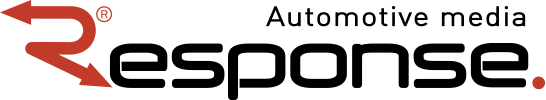

その結果、これまで形態に基づき東日本と西日本の2亜種に分けられてきた本種が、遺伝的には「東日本系統」・「西日本系統」・「九州系統」の3つの系統に明瞭に分かれることが判明しました (図 1) 。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511139053-O3-fuzLUx4T】

地図中の黒点は採集地点を示す。着色部分は赤が西日本、青が東日本、緑が九州系統の推定分布域を示す。標本写真のスケールバーは4mm。

特に、「九州系統」は形態的には「西日本系統」と区別が困難であるものの、遺伝的には大きく異なっており、独自の進化系統である可能性が示されました(図2)。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511139053-O5-22hNrvh7】

図2. オオヒラタザトウムシのmtDNAに基づくハプロタイプネットワーク。

着色された円はハプロタイプおよびその採集地域を示す。線上の数値はハプロタイプ間の変異塩基数を示す。西日本系統・東日本系統・九州系統はいずれも明確に分化している。

さらに、分岐年代の推定から、「九州系統」は約380万年前に琉球列島のグループから分化し、「東日本系統」と「西日本系統」は約280万年前に「九州系統」から分化したと推定されました。また、「西日本系統」では、mtDNAハプロタイプが広範囲で共有されている一方、SNPを用いた解析では地域ごとに細かな遺伝的分化が認められました。この結果は、メスがオスよりも広く移動する可能性を示唆しますが、この傾向は「東日本系統」には認められませんでした。これら2系統間では繁殖行動や生態的特性が異なっている可能性を示しています。

本研究成果は、日本時間2025年11月3日に国際誌のZoological Journal of Linnean Societyのオンライン版で発表されました。

研究背景

日本列島は、過去に地殻変動を繰り返してきた結果、多様な環境が生まれた地域であり、世界的にも生物多様性の高い場所として知られています。こうした環境変化は、生き物たちがどのように分布し進化してきたかに大きな影響を与えてきました。特に移動能力の低い生物では、地理的な隔離によって地域ごとの遺伝的な違いが生じやすく、進化の歴史を詳しく読み解くことができます。ザトウムシ類は、乾燥に弱く森林に依存して生活し、翅を持たない節足動物であり、移動範囲が極めて狭い生き物として知られています。そのため、(1)地域ごとに遺伝的に異なる集団が生じやすく、(2)形態では判別しにくい種分化(隠蔽種(注3))が起きていることが示唆されてきました。

今回対象としたオオヒラタザトウムシは、日本列島に広く分布する種ですが、形態の違いにより、これまで東日本と西日本の2亜種に分けられてきました。しかし、この分類に関しての遺伝的な裏付けは全くなされてきませんでした。本研究では、本種がこれまでどのように分岐し、地域ごとに遺伝的な特徴を形成してきたのかを明らかにするために、複数の遺伝子情報を用いた解析を行いました。

研究成果

mtDNA約1300bpを用いて解析を行ったところ、本種は「東日本系統」「西日本系統」「九州系統」の3つの独立した系統に分かれることが明らかとなりました(図2)。「東日本系統」はかつての東亜種、「西日本系統」と「九州系統」は西亜種の形態と対応することが明らかとなり、形態によるこれまでの識別方法に遺伝的な裏付けをすることができました。また、「東日本系統」と「西日本系統」の間では共有するSNP遺伝子数が極端に少なく、2つの系統間に遺伝的交流がほとんどないものと考えられました。一方、「九州系統」は「西日本系統」との形態での識別が困難であるものの、遺伝的には大きく分化しており、独立した系統であることが明らかとなりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511139053-O7-YP61g88f】

縦軸は「遺伝的分化の指標FST(注4)の観測値/雌雄の分散能力が等しいと仮定したFSTの期待値」を示す。数値が1に近いほど雌雄の分散能力が等しく、1より小さいとメスに偏った分散、1より大きいとオスに偏った分散を示す。

分岐年代推定では「九州系統」が約380万年前に琉球列島のグループから分化し、「東日本系統」と「西日本系統」は約280万年前に「九州系統」から分化したと推定されました。これらの年代は、九州で火山活動が盛んとなった時期と、日本列島が寒冷化した時期と重なっており、これらの地史的な環境変化が原因で3系統が分化したものと推定されました。

mtDNA遺伝子とSNP遺伝子の分布の違いから、「西日本系統」ではメスがオスよりも広い範囲へ移動していることが明らかとなりました。一方、「東日本系統」では河川流域ごとに遺伝的なまとまりが確認されており、流水環境に依存して個体群が孤立している可能性が考えられました。

今後の展開

本研究により、オオヒラタザトウムシが日本列島において3系統に分化していることが明らかになりました。また、3系統間の遺伝的な分化程度が比較的大きいことから3種に分けることが適当だと考えられます。「西日本系統」と「東日本系統」の分布は一部で重なっており、交雑も一部起きていることが明らかとなっています。また、九州系統は個体数が少なく、その遺伝的多様性は不明です。今後は交雑の頻度やより幅の広範囲の採集を行うことで、これら3種の日本列島での歴史的な分布拡大過程と種間認識と生殖的な隔離機構を明らかにしたいと考えています。また、他の生物との比較をすることで、節足動物の日本列島への分布拡大過程の一般法則を明らかにしたいと考えています。

用語解説

(注1) ミトコンドリアDNA(mtDNA)

細胞の中にある「ミトコンドリア」という小器官に含まれるDNA。両親から遺伝する核DNAと異なり、母親からのみ遺伝する。遺伝様式の違いから、mtDNAと核DNAの集団構造は様々な要因で不一致を起こす。

(注2) SNP(Single Nucleotide Polymorphism)

ある生物のゲノム上における遺伝子の置換現象。個体間の関係性を細かく分析でき、集団の遺伝構造を調べる際に用いられる。本研究では核DNA領域の変異を調べるためにSNPを用いた。

(注3) 隠蔽種

形態的には差異がみられないが、遺伝的には明らかな差異がみられる種。

(注4) FST(Fixation Index)

異なる集団間で遺伝的な違いがどの程度あるかを示す指標。

0に近い値は「集団間で遺伝子がよく混ざっている(=遺伝的に似ている)」ことを意味し、1に近い値は「集団間でほとんど遺伝子のやり取りがない(=遺伝的に分化している)」ことを示す。

論文情報

雑誌名:Zoological Journal of the Linnean Society

論文タイトル:Contrasting patterns of divergence and gene flow in subspecies of a forest-dwelling harvestman Leiobunum japanense (Eupnoi: Opiliones: Arachnida)

著者:加藤貴範, 土田浩治, 岡本朋子

DOI: 10.1093/zoolinnean/zlaf143